Mappe dell’acqua

Mappe d’acqua è un progetto di ricerca artistica e visiva sviluppato tra il Brasile e l’Italia che indaga il rapporto tra acqua, territorio e rappresentazione. Attraverso la tecnica sostenibile della xilografia Mokuhanga, il progetto esplora come gli eventi alluvionali ridisegnino non solo la geografia fisica dei luoghi ma anche la loro memoria visiva e materiale. Mappe, pigmenti, matrici e superfici diventano strumenti per riflettere sulla percezione dei paesaggi mutati, sulla stratificazione dei segni e sulla presenza persistente dell’acqua come forza generativa, distruttiva e simbolica.

Il primo campo di studio si focalizza sul Rio Grande do Sul, in Brasile, teatro delle catastrofiche alluvioni del 2024. Il disastro è stato causato dalla combinazione di un intenso fenomeno El Niño, che ha portato a un aumento delle precipitazioni e alla saturazione del suolo, e di fattori strutturali come l’intensa deforestazione, l’agricoltura intensiva e l’espansione urbana non regolamentata. Tali concause sono state esacerbate dal riscaldamento climatico.

Nonostante l’enorme produzione di cartografie per descrivere e prevedere l’evento, la lettura diretta del territorio ne rivela la profonda parzialità. L’impatto delle inondazioni è dinamico, e l’illusione di poter osservare la realtà da un punto esterno e neutrale, il cosiddetto “god’s trick” di Haraway (1991), non riesce a restituire la complessità percepita del fenomeno.

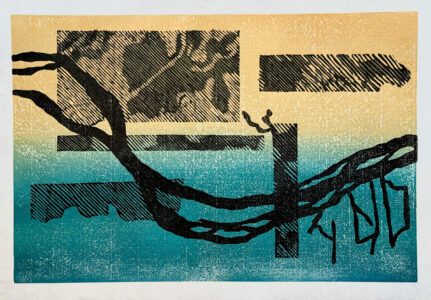

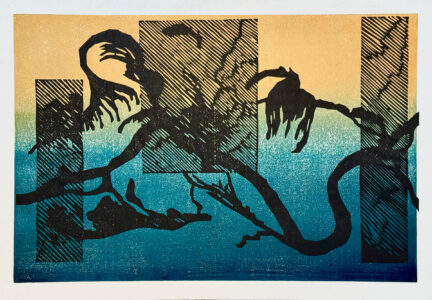

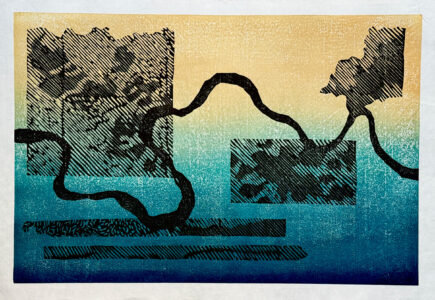

L’approccio alla visualizzazione dei corsi d’acqua del Rio Grande do Sul si è concentrato sulla dematerializzazione della mappa. L’elemento grafico del fiume viene enfatizzato attraverso l’uso del halftone (mezzatinta), tipico della stampa o dello schermo, funzionando come sfondo visivo che soggiace all’esperienza diretta dell’emergenza.

Una parte cruciale del lavoro ha riguardato l’isolamento delle forme dei corsi d’acqua, in particolare del Rio Jacuí, per poi sovrapporle a sfumature cromatiche che richiamano il paesaggio dilavato. La forte decontestualizzazione trasforma i tratti fluviali in ritagli quasi astratti, mettendo in discussione l’autorità e il punto di vista di chi osserva, da dove osserva e con quale pretesa di verità.

La visita a Porto Alegre rivela l’energia e la bellezza architettonica di una città visceralmente definita dalla presenza dell’acqua. Nei quartieri colpiti, le linee di livello lasciate dal ritiro delle acque permangono sulle facciate, sui muri e sulle recinzioni. Queste tracce stratificate, registrazioni silenziose di ascesa e ritiro, costituiscono un potente e involontario archivio vivente dell’evento. L’intero paesaggio visivo di alcune aree risulta scandito dalla presenza continua di queste linee sovrapposte, testimonianza che l’acqua non si limita a inondare, ma iscrive la propria storia sulle superfici del costruito.

Le texture dei muri di Porto Alegre hanno ispirato l’adozione della stampa a riduzione (single-block reduction print). L’atto dell’incisione, che prevede la rimozione successiva e progressiva di strisce dal blocco di legno, diviene un’eco formale della discesa dei livelli idrici. L’intento è di interrogare il processo di rappresentazione dello spazio: non più solo dall’alto, ma anche dall’interno, attraverso l’esperienza tattile e visiva della stratificazione. Ogni incisione si configura come una testimonianza, un segno che l’acqua non solo lascia sulla superficie, ma imprime nella memoria sensoriale dei luoghi e nella matrice artistica.

Tecnicamente, il progetto si avvale della xilografia mokuhanga, una pratica antica e raffinata che utilizza strumenti manuali, pigmenti naturali, inchiostri ad acqua, metodi di stampa privi di solventi o agenti inquinanti. Caratteristiche come il bokashi — la sfumatura delicata che permette transizioni tonali tra colori — e la goma-zuri — texture naturali date dalla pressione manuale e dalla trama del blocco — diventano strumenti concettuali: non solo effetti estetici, ma modi per rendere visibile l’umidità, la sedimentazione, la discesa dell’acqua, la stratificazione degli spazi. La tecnica si allinea all’intento di rendere palpabile il peso temporale dell’acqua.

Tornando in Italia, l’attenzione si sposta sulle pianure tra i fiumi Reno, Idice e Sillaro, vicino ad Argenta (Ferrara). Queste aree, colpite dalle alluvioni del 2023-2024, sono storicamente plasmate da secoli di bonifica e gestione idraulica. La regione, in parte sotto il livello del mare e caratterizzata da argini fluviali più alti del piano di campagna, possiede una fragilità idrogeologica intrinseca e una complessa storia di lotta per il controllo delle acque. La convivenza tra le forze fluviali e l’intervento umano rivela narrazioni complesse di appartenenza e dominio.

La ricerca si spinge fino al recupero materiale degli eventi. Nelle piane, presso la Pieve di San Giorgio, i depositi alluvionali manifestano ancora una velatura cromatica quasi lunare. È stata raccolta l’argilla locale, trasformando questi sedimenti in pigmento. Questo processo non è meramente tecnico, ma simbolico: il residuo del disastro viene elevato a medium artistico, rendendo l’opera letteralmente composta dalla materia stessa dell’evento. L’argilla mescolata alla stampa crea una memoria tattile, un modo per avvicinare e trasformare il disastro in una narrazione sensibile e concreta.

Da questo pigmento d’argilla è stata generata una serie di piccole stampe quadrate che esplorano i concetti di stratificazione ed erosione. Ogni quadrato è una riflessione compatta su come l’acqua corroda le superfici, lasci traccia e iscriva la memoria nel luogo. La polvere di fango macinata e miscelata funge da veicolo per rappresentare la riscrittura dell’identità paesaggistica da parte di forze naturali. Queste opere, per la loro dimensione e il loro processo, incarnano la densità concettuale dell’evento.

L’esperimento si estende in una serie modulare, in cui impressioni multiple, ottenute dalla stratificazione di blocchi diversi, evocano i livelli mutevoli dell’acqua e la sedimentazione. Il lavoro supera la stampa a riduzione per concentrarsi sulla sovrapposizione di strati, rappresentando e riflettendo sull’idea di cosa sia una mappa e di come essa possa essere costruita “dal di dentro” del luogo. La serie stabilisce una grammatica visiva di altezza, profondità e traccia, consolidando un’estetica della soglia tra terra e acqua.

Mappe d’Acqua si propone come progetto multidimensionale: una riflessione critica sulla cartografia come strumento di potere e sull’ineguaglianza dello sguardo dall’alto, ma anche un’esplorazione intima della materia che si modifica. L’opera aspira a superare la mera immagine, cercando di trasmettere la sopravvivenza dell’acqua, la sua traccia e il suo peso. Come afferma Greer (2018), la ricerca visiva, se applicata a problemi complessi, può contribuire a un discorso più ampio, sia nello sviluppo di metodologie alternative per affrontare le questioni sia nella ricerca di soluzioni comunicative. L’obiettivo è fare in modo che memorie visive di paesaggi distanti possano dialogare.